先日、長崎の対馬市長が「核のゴミ」の受け入れの第1ステップである文献調査を拒否しました。このニュースで核のゴミ問題に関心を持った方も多いでしょう。

日本では使用済燃料が18,000トンも貯蔵されており、処分方法が確立していない状態です。原子力発電の課題として早期の解決が望まれていますが、なかなか進まないのが現状です。

本記事では今さら聞けないという方のために、核のゴミ問題の概要や危険性、日本・海外の現状についてわかりやすく解説します。

核のゴミとは?

そもそも核のゴミとは、原子力発電で発生する高レベル放射性廃棄物のことです。ただし原子力発電で使用した燃料は、すべて核のゴミとなるわけではありません。使用済燃料は再処理され、95%が燃料として再利用されるためです。

つまり使用済燃料の5%が核のゴミとなります。

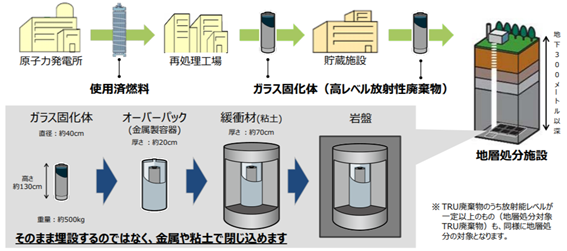

核のゴミはそのままの状態では危険性があまりにも高すぎるため、高温で溶かしたガラスと混ぜてステンレス製容器に入れてガラス固化体にします。しかし、ガラス固化体にした高レベル放射性廃棄物の処分場が決まっておらず、「核のゴミをどこに捨てるのか」が問題となっているのです。

文献調査とは?

文献調査とは、核のゴミの最終処分場を選定する際に、火山や活断層などの危険性がないかを文献やデータから調査するステップです。

最終処分場として選定されるには、文献調査・概要調査・精密調査のステップが必要で、文献調査で地域の同意を得られると次の概要調査(ボーリング調査)に進みます。

日本の核のゴミに対する基本方針

日本の核のゴミに対する基本方針は、ガラス固化体で30年~50年ほど冷却のために貯蔵した後、地下300m以上の深さの地層処分施設に埋設すると決まっています。

出典:資源エネルギー庁「高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国説明会 説明資料」

宇宙に捨てる方法は?

地中に埋めるのではなく、「宇宙に捨てれば良いのでは?」と思う方もいるかもしれません。地中に埋蔵する以外には、以下の方法も検討されました。

宇宙処分:宇宙に発射する際、失敗する可能性を否定できない

海洋底処分:海の底に沈めて処分する方法ですが、ロンドン条約で禁止されている

氷床処分:南極の氷床深くに埋蔵する方法ですが、南極条約で禁止されている

地上保管:数万年も地上で保管するのは、災害リスクを考慮すると難しい

このように、どの処分方法もリスクが高かったり、禁止されたりしているため現実的ではありません。つまり最もリスクが小さく、安全性が高いとされているのが地層処分なのです。

日本における核のゴミの問題点

1955年に原子力基本法が成立し、50年以上も原子力発電を利用しているのに、まだ処分場が決まっていないことが核のゴミ問題の要因です。この章では、なぜ処分施設を建設するのが困難なのかについて解説します。

貯蔵量はガラス固化体で25,000本以上

現在日本の使用済燃料の貯蔵量は18,000トンで、25,000本以上のガラス固化体に相当します。計画では40,000本以上を埋蔵できる施設を1カ所作る予定ですが、これほど多くの核のゴミを廃棄するには大規模な処分施設が必要です。

核のゴミの危険性

製造直後のガラス固化体の放射線量は毎時約1,500シーベルトです。人がそばに立つと約20秒で命を失うといわれています。コンクリート壁で放射能を遮ることで、人体への影響を最小化し保管していますが、この危険性の高さがネックとなっています。

無害化までには約10万年が必要

核のゴミの問題点は、非常に長い間放射能を出し続けることです。製造直後のガラス固化体は約2万テラベクレルの放射能を放出しますが、1万年後には0.01%の2テラベクレルまで減少します。しかし、1万年後でも直接触れれば人体に影響を及ぼすレベルで、完全に無害化するには数万年~10万年という途方もない年月が必要とされています。

これほど長い間、安全に貯蔵できるのかという懸念があるため、安易に処分できないのです。

※ベクレルは1秒間に放射能物質が崩壊する原子の数で、テラベクレルは1兆ベクレルのこと

地域住民の同意を得るのが困難

核のゴミの最終処分場が決定しない理由は、地域住民の同意を得るのが困難なためです。10万年にわたって放射能を出し続ける物質を、近隣に埋蔵するリスクは高すぎるためでしょう。また放射能汚染が発生せずとも、風評被害による影響が未知数な点も同意を得られない理由です。

実際に長崎の対馬市長が文献調査を拒否した理由は、多くの市民からの反対意見や風評被害の発生を避けるためでした。

日本の核ゴミ最終処分場をめぐる歴史

日本の核ゴミ最終処分場をめぐる歴史は、2000年に特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(最終処分法)が制定され、2002年から公募が始まりました。

当時は全国の自治体で応募を検討する動きがちらほらあったものの、住民や近隣自治体からの反発により断念せざるを得ない状態が続いていました。

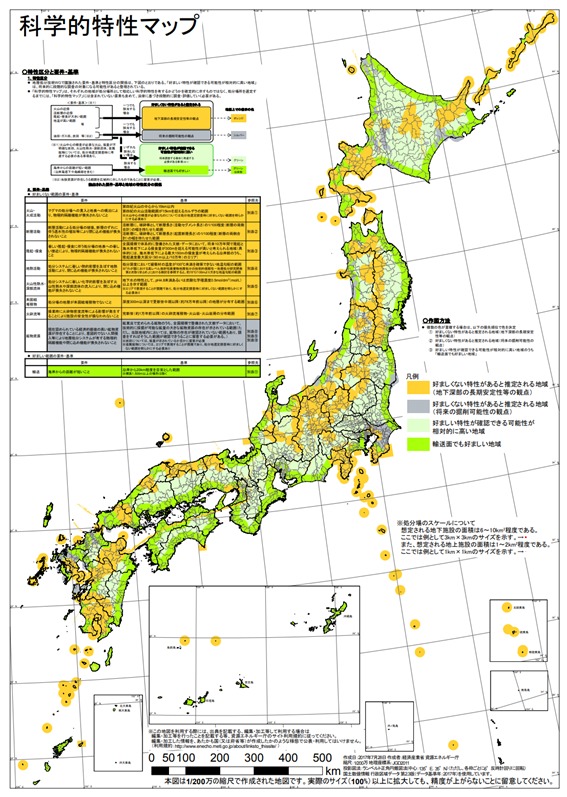

そのようななかで2007年に高知県の東洋町が応募しますが、賛成派の町長が落選したことにより撤回されます。その後は応募する自治体が現れませんでした。そこで、政府は2017年に候補地として適している地域を色分けした「化学的特性マップ」を公開しました。

出典:資源エネルギー庁「化学的特性マップ」

このような政府の粘り強い活動により、2020年に北海道の寿都町と神恵内村が文献調査の受け入れを決め、現在も2つの自治体で文献調査が進められています。

公募する自治体のメリット

住民や近隣の自治体から反対されることの多い最終処分場ですが、なぜ自治体が応募するのか疑問に思う方もいるかもしれません。その理由は公募すると自治体には、文献調査で最大20億円、概要調査で最大70億円の電源立地交付金が交付されるためです。

また核のゴミの最終処分場は、建設から閉鎖まで100年以上かかるプロジェクトになると考えられています。つまり長期的な事業を自治体に誘致できるというメリットもあるのです。

海外における核のゴミの取り組み

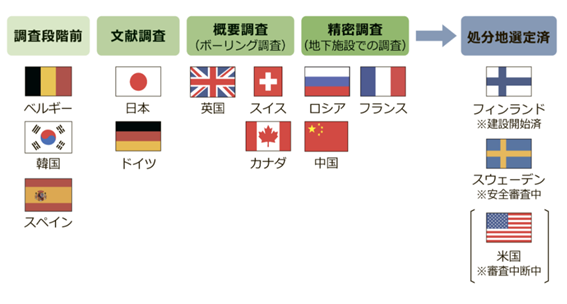

海外における地層処分事業の進捗状況は以下のとおりです。

出典:原子力発電環境整備機構「高レベル放射性廃棄物の地層処分について」

ここでは処分地の選定が済み実際に稼働に向けて動き出している、フィンランドとスウェーデンの取り組みについて紹介します。

フィンランドの事例

フィンランドでは2025年の創業を目指し、エウラヨキ自治体で処分場の建設が進められています。建設段階で300名強の雇用を生み出しており、現時点では農業・観光業・不動産へのマイナスの影響がみられていません。人口約9,340人の比較的小さな自治体なので、300名の雇用創出は地域経済にプラスの影響を与えています。

スウェーデンの事例

スウェーデンは2031年の創業を目指し、エストハンマル自治体で使用済燃料の処分施設を計画中です。現在は建設計画が承認され、創業に向けて前進しています。エストハンマル自治体の人口は22,000人で、建設事業により900名弱の雇用を創出できると見込まれています。

北海道を中心とする核のゴミ問題から目が離せない

フィンランドやスウェーデンでは、核ゴミの処分施設の建設により地域に雇用が創出されプラスの影響を及ぼしています。

今回応募しないことに決めた長崎の対馬市は、このような公共工事による地域経済へのプラスの効果を期待していました。今後は対馬市と同様に、公共工事の誘致を目的に応募する自治体が増える可能性もあります。

現時点で北海道の2つの自治体が文献調査中です。しかし北海道知事が「北海道だけの問題ではない」と否定的な立場を示すなど、調査の進捗や関係者の動向に注目が集まっています。